Wenn Lernen sein darf

Ich wollte sehen, ob das, woran ich glaube, im echten Schulalltag standhält.

Ob Vertrauen wirklich trägt – auch, wenn man loslässt.

Ein Experiment mit Kurzgeschichten, Vertrauen und KI

1. Die Grundlage

Immer wieder erzähle ich als Schulberaterin in Kollegien, dass man Schülern mehr zutrauen muss, dass man in ihre Welt hinein muss, dass Schule es sich eigentlich nicht leisten kann, so zu bleiben, wie sie „immer schon war“.

Im vergangenen Schuljahr ergab sich die Gelegenheit, es selbst auszuprobieren.

Ich durfte im Deutschunterricht einer 9. Klasse am Gymnasium aushelfen. Das Thema war Kurzgeschichte – und die Schüler hatten schon eine Ahnung, worum es da gehen könnte.

Ich hatte das große Glück, dass ich an der Schule Narrenfreiheit habe und das Okay von oben.

Also fragte ich die Klasse, ob sie sich zutrauen würden, in vier Wochen eine Klassenarbeit zur Kurzgeschichte zu schreiben. Und ich erklärte ihnen, was ich vorhatte.

2. Das Experiment

Ich wollte, dass die Schüler aktiver mitgestalten, mehr reden, sich selber einbringen.

Im Deutschunterricht interpretieren wir Texte oft zu Tode – ich wollte, dass sie sich etwas trauen und Spaß haben.

Sie wiederholten den Stoff in Murmelrunden, arbeiteten in Expertengruppen, teilten ihr Wissen. So konnten wir sicherstellen, dass am Ende jeder Stunde alle auf demselben Stand waren.

Nachdem die Grundlagen saßen, gab es zwei Kurzgeschichten zur Auswahl.

Mein Versprechen war einfach: Ihr entscheidet, welchen Text ihr für die Arbeit wollt.

Das hat funktioniert. Den anderen Text haben wir – ganz klassisch – gemeinsam im Unterricht zerlegt.

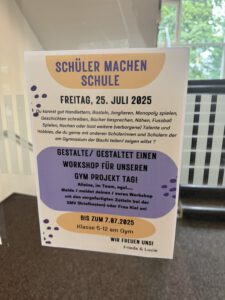

Die Klasse war die erste „Digi-Klasse“ der Schule, geübt im Umgang mit iPads.

Ich richtete bei Fobizz ein digitales Klassenzimmer ein und gab Codes aus:

„Bitte bereitet eure Interpretation mit KI vor. Alles, was auf euer A3-Blatt passt, dürft ihr mitbringen.“

Erst Staunen, dann Zustimmung.

Sie sollten zeigen, dass sie interpretieren, ergänzen, streichen und bewerten konnten – mehr als bei einer normalen Arbeit.

Und sie sollten entscheiden, ob sie sich das zutrauen.

Sie trauten sich.

3. Die Klassenarbeit

Am Morgen der Arbeit waren nach vier Wochen zum ersten Mal alle Schüler da – und fast alle hatten Lust darauf, zu schreiben.

Hört sich ungewohnt an, oder?

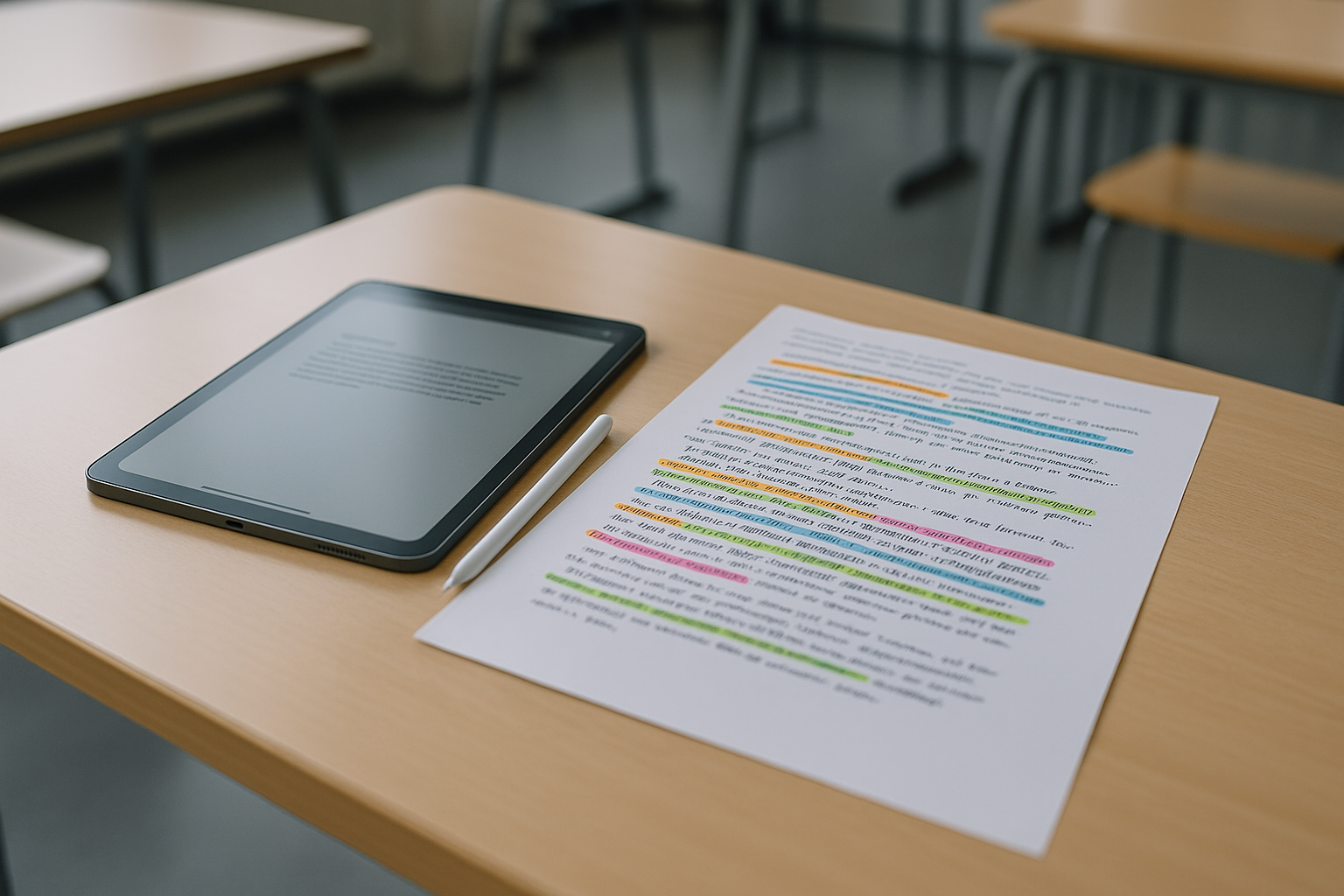

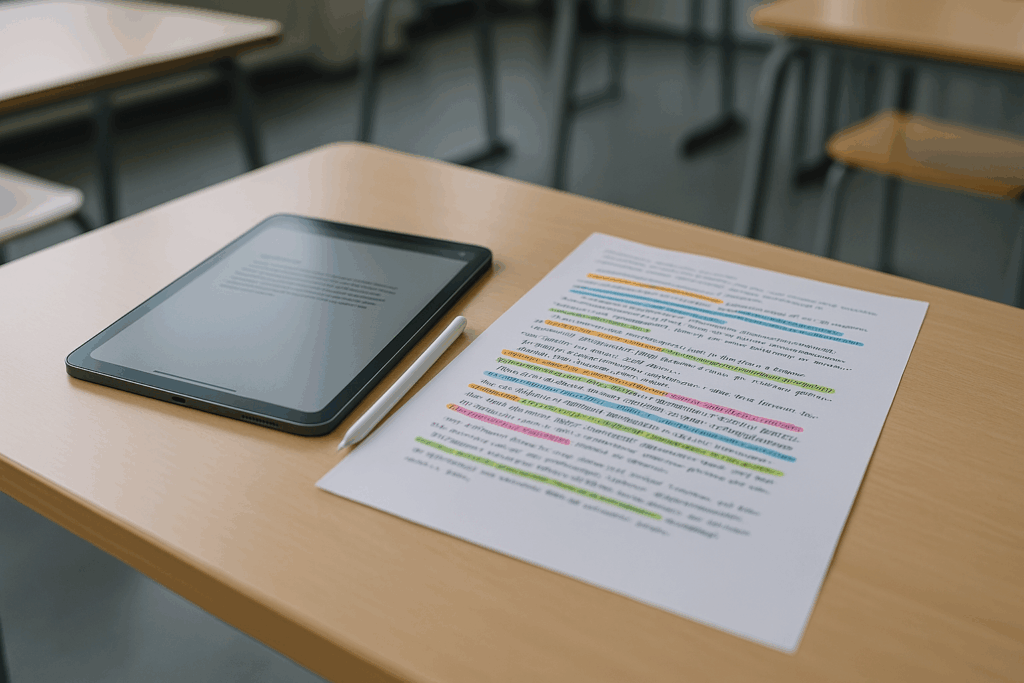

Es gab übervolle A3-Blätter, bunt markierte Texte, Stichwortzettel – und ein paar leere Blätter.

Damit muss man rechnen.

In einer kurzen Murmelrunde erklärten sie sich gegenseitig, was zu tun war. Dann wurde geschrieben, diskutiert, bewertet.

Zwei Schulstunden später lagen die Arbeiten auf meinem Tisch – und ich schaute in viele zufriedene Gesichter.

Ein schönes Erlebnis.

4. Was ich daraus gelernt habe

Es funktioniert.

Nicht, weil da eine KI war.

Sondern, weil Vertrauen Raum bekommen hat.

Ich habe meine Kriterien für die Bewertung noch einmal angesehen – und vor allem die Vorbereitung der Schüler.

Nicht alle hatten sich die Mühe gemacht, ihre Prompts zu notieren, aber ihre Fragen an den Text waren erkennbar.

Und auch wenn nicht alles auf ihrem eigenen Mist gewachsen war: Sie haben sich aktiv – und fast freiwillig – mit einem eher trockenen Text aus der Nachkriegszeit beschäftigt.

Die Ergebnisse waren durchweg gut.

Wenn wir solche Räume schaffen, müssen wir damit leben, dass nicht jeder sie nutzt.

Aber das ist dann eine persönliche Entscheidung.

So wird es auch später in der „normalen Welt“ sein.

Vielleicht ist das die eigentliche Aufgabe:

Räume zu öffnen, in denen Lernen wieder freiwillig werden darf.

Es hält stand.

Und vielleicht ist genau das der Mut, den Schule heute braucht.